(作者:王宁)

汉字与中华文化的关系可以从宏观和微观两个方面来分析。就宏观意义而言,以汉字这种文化事项作为中心项,来探讨它与其他文化项的关系。因为汉字是社会创造的,也是具有社会约定性质的符号系统,因此汉字与其他文化项的关系十分密切。就微观意义而言,要探讨汉字这个文化载体与文化内容的关系。这种关系主要看汉字及其系统在哪些方面反映出文化内容的信息。主要有汉字构形的取象中蕴含的文化信息,汉字构形发展中反映出的文化信息,汉字分化孳乳反映出的文化信息,汉字类聚后反映出的文化信息。汉字与文化关系固然密切,但要防止认识上的误区:一要正确认识汉字构形分析的社会性、系统性带来的客观性;二要正确认识微观汉字对历史文化解释的有限性;三要正确认识汉字与汉语的辩证关系,注意区别字的造意和词的实义。

如果把新石器时代仰韶文化早期定为汉字起源的上限,那么,汉字已经有六千年的发展历史。即使是从殷商甲骨文算起,汉字也已经不间断地发展了三千五百多年。它书写了中华民族的历史,载负了光辉灿烂的中华文化;它具有超越方言分歧的能量,长期承担着数亿人用书面语交流思想的任务;它生发出篆刻、书法等世界第一流的艺术;在当代,它又以多种方式解决了现代化信息处理问题而进入计算机,迎接了高科技的挑战。汉字是中国文化的基石。

汉字是世界上唯一未曾中断使用而延续至今的表意文字系统。可以说,在包括甲骨文在内的每一层汉字的共时平面上,都已经积淀了非常深厚的汉字本体历史,以及作为汉字存在背景的社会文化历史。汉字和中华文化具有互相印证、互相解释、互相依存的关系——“汉字与中华文化”这一命题,就要通过对这种关系的考察来建立。

01

汉字与中华文化关系的两重意义

文化问题涉及人类生存的全部,不同时代、不同领域对这一事象关注的角度各不相同,因此,西方的culture(文化)原义有多种解释,定义极不统一。据有人统计,在不同的学科领域、出于不同的目的和不同的角度,对“文化”的定义约有一百多种。较早的文化定义均属于广义的定义,它是来源于人类文化学、文化哲学领域的定义,是以人类与非人类的分野作为立论依据的。德国法学家S·普芬多夫在17世纪第一个把culture作为“文化”正式的术语来使用,他在《自然法与万民法》一书中定义说:“文化是社会的人的活动所创造的东西和有赖于人和社会生活而存在的东西的总和。它是不断向前发展的、使人得到完善的、社会生活的物质要素和精神要素的统一”。根据这个定义,“文化”在西方是指人类所创造的全部的文明,包括物质文明和精神文明。在中国典籍中,“文”与“化”很早就已合成——《说苑·指武》:“凡武之兴,为不服也;文化不改,然后加诛”。我们把“文”与“化”意义的内涵合成后,可以看出早期的“文化”含义。中国经典的“文化”是指人的后天修养与精神、物质的创造。修养属改造主观世界的范畴,创造属改造客观世界的范畴。基于汉语“文化”概念的传统解释,学术界经常把它与英语的culture对译。实际上,不经culture转译的中国传统的“文化”概念所具有的后天创造演化观念和人文精神,更适合于今天常说的文化内涵。不论是西方的culture,还是中国古代的“文化”,都是广义的文化,这个广义的概念有三个要点:(1)广义文化是与人类、与人类的创造活动相联系的,是以人为中心的概念;(2)广义文化是一个历史概念,它涵盖人类历史的全过程,是一个传承发展的综合概念;(3)广义文化的外延涵盖物质创造和精神创造的全部。

狭义的文化专指人类的精神创造,它着重人的心态部分。其实,人类文化很难将物质创造与精神创造截然分开。一切以物质形式存在的创造物,都凝聚着创造者的观念、智慧、意志这些属于精神的因素。我们设置狭义文化概念的目的,是要排除纯粹的物化自然世界,把我们的眼光,集中到以人为中心的世界,来观察人类自身。狭义的文化又称人文文化,是某一社会集体(民族或阶层)在长期历史发展中经传承累积而自然凝聚的共有的人文精神及其体现在创造物上的总体体系。这个狭义的概念也有三个要点:(1)狭义文化不但以人为中心,而且以人的精神活动为中心,即使观察物化世界,也是以其中的人文精神为内核的;(2)狭义文化关注的不是个别人的精神活动,而是经历史传承累积凝聚的共有的、成体系的人文精神;(3)狭义文化关注的不仅是全人类的普遍共性,而且更注重不同民族、阶层、集团人文精神的特点。所以,狭义文化的定义适用于人类文化、民族文化、国别文化等较为具体的研究范围。

根据前面的定义,“汉字与中华文化”这个命题也要从两个层次来阐释:

第一方面,根据广义文化的定义,汉字本身就是一种文化事项。所以,“汉字与中华文化”这个命题,实际上属于文化项之间的相互关系,具体说,它是指汉字这种文化项与其他文化项之间的关系。文化项之间的关系是相互的、呈立体网络状的,在研究它们的相互关系时,一般应确定一个核心项,而把与之发生关系的其他文化项看作是核心项的环境;也就是说,应把核心项置于其他文化所组成的巨系统之中心,来探讨它在这个巨系统中的生存关系。如此说来,“汉字与文化”这个命题,就是以汉字这种文化事项作为中心项,来探讨它与其他文化项的关系。中心项与其他文化项的关系,是有近有远的,汉字作为人类发明的、记录语言的符号系统,与政治、教育的关系是最密切的,与其他文化项的关系远近不等,直接与间接不一,这是广义的汉字与文化关系需要特别关注的问题。

第二方面,汉字作为记录汉语的表意文字系统,在构造个体字符和创建字符系统的时候,要把汉语词汇的意义转化为可视性的符号。由于语言意义与历史文化的不可分割性,汉字在记录了汉语的意义同时,必然要负载中华历史文化的相关内容,表述种种文化现象,成为文化的载体;从这个意义上说,揭示汉字与文化的关系,就是要探讨汉字这个文化载体与文化内容的关系。

我们这里先谈第二方面的内容——也就是汉字与狭义文化的关系,根据反映论的原则,这种关系主要是看汉字符号及其系统在哪些方面反映出文化内容的信息。在文化内容中,有一部分属世界共通性,还有一部分属民族特异性。要探讨汉字与文化的关系,民族特异性这部分,应当比世界共通性这部分更有价值。因为,具有民族特异性的文化,总是受到特殊的自然与社会环境、民族生活和民族习惯、民族心理的影响,是在长期的历史发展中逐步形成的。从汉字来观察中华文化,是一个非常新颖的角度。通过典籍的记载和考古的发现来了解中华文化,看到的常常是政治经济和观念制度的大问题,而汉字的形体构造中存储的文化信息,常常深入到一些琐细而具体的细节,是对历史文化宏观问题的印证和补充。所以,我们可以说,典籍与考古是通向古代历史文化的一座座大桥,而汉字则是通向历史文化的一叶叶小舟。很多偏远的微小地带,乘坐小舟比渡过大桥更为方便。

02

汉字构形的取象中蕴含的文化信息

汉字是根据它所记录的词的意义而构形的。构形时,需要选择一种形象或形象的组合,将其生成字符,来描述它所记录的意义,我们把这个选择形象生成字符的做法称作取象,取象所表达出的构字意图称作构意。构意和取象都要受到造字者和用字者文化环境和文化心理的影响。因而,汉字的原始构形理据中必然带有一定的历史文化信息。

在甲骨文中,动物的原始构形理据反映人类对动物特征的认识。例如:

这些四足动物,文字的取象如果粗疏了,很难加以分辨。在比较中可以看到其中的构意——象突出长鼻,鹿突出两角,马突出奔跑时竖起的鬃毛,虎突出身上的花纹和张开的虎口,豕(猪)突出大腹,犬(狗)突出向上卷起的尾巴,鼠以碎食物突出其觅食的行为。只有牛羊只描绘头部,为了区别,牛角向上翘起,羊角向下弯曲。我们把这些构形类聚在一起,可以得到一个很重要的文化信息:汉字处在表形文字阶段时,人类的生活与动物的关系还十分密切,不但对野生动物的驯兽能够细微观察,就是对一些猛兽也有近距离接触的生活经验。在甲骨文中,取象于动物的形体十分丰富,显然是狩猎生活在文字构形上的反映。

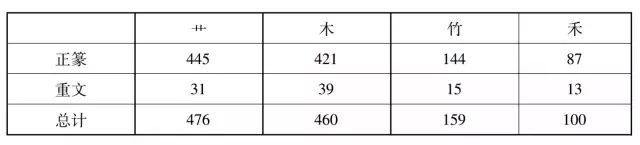

形声字的大量产生大约在周秦时代。和象形字不同,形声字的文化信息不是存在在个体汉字的总体取象里,而是集中在它的义符里。形声字的义符反映了它所记录的词意义的类别,是一种比较概括的取象。《说文》小篆反映的是五经的词义,因此,也就反映了周秦时代的文化。在汉字构形上,小篆对形声字的义符进行了规整,义符系统反映了当时的文化信息。“草木竹禾”是《说文解字》中表示植物的四个大部首。它们所辖字的总数达 1195 字,约占《说文解字》总字数的12% ,四大部首所从字的数量如下表:

植物类部首比例增多,这是因为中原地带在秦汉时代的生产已经进入农耕为主,人类生活与植物的关系更为密切,汉字的造字取象于植物的数目大量增多,而且利用形声字的表义偏旁来分类。四个部首的划分说明了很多问题:一方面说明古人对草本植物与木本植物已经分得很清。在草本植物中,自然野生植物从“艸”,人工种植草本植物从“禾”。两方面的动词也已经分立了,种禾叫“种”,种树叫“植”。竹,现代归禾本科,分布在亚热带地区。《说文》解释作“冬生草也”,可见也是把它看成草本植物。“竹”部首的确立说明,中国南部长江流域的文化已经与黄河中下游文化有所交融。

形义统一的汉字,不论是形声字的义符还是会意字的部件组合,都是与这个字的意义相关的,但是义符与字的关系常常需要用文化来解释。例如:“独(獨)”從“犬”,“群”从“羊”,一只牧羊犬赶着一群羊——这完全是一幅牧区放牧的图画。“尘(塵)”像群鹿奔跑扬起尘土,取象选择鹿正是文化的表现。鹿是驯兽,而且喜欢群体生活。人追逐鹿是没有危险的,特别容易观察到轻轻奔跑的鹿群扬起的细土。

03

汉字构形发展中反映出的文化信息

汉字字形有一定的固化作用,变化比语义慢,比现实更慢,但是经过几千年的演变,也已经能反映出动态中的文化信息。

汉字形声字义符系统的变化,往往反映出社会的发展。例如:在小篆里,烹食器皿中从“鬲”的很多,鬲是一种陶制的器皿,“”(guo1)”“鬴(fu3)”都从“鬲”,因为它们主要是陶制的,后来“”写作“锅”,“鬴”写作“釜”,字都改为从“金”,反映了陶器时代向青铜器时代发展的文化信息。小篆“又”与“寸”的分立,也反映制度带来的观念变化。酒器的“尊”甲文写作,金文加上“八”,表示酒倾而出。小篆承袭金文,而将下面的两手改为“寸”作,这是因为古人以酒器定位。“尊”已发展出“尊卑”之义,而小篆中的“寸”含法度之义,改从“寸”,正是适应“尊卑”义而为之。同样,酒器的“爵”因象雀形而名,甲文、金文都是象形字。小篆作上半部是金文的变体,下从“鬯”,表示盛酒,从“又”,以手持之,以后也改“又”为“寸”,仍是为了适应“爵位”这种等级制度的变化的。我们可以看到,很多应当从“又”的字,都是表示用手操作的事物,到周秦时代的篆隶中,有相当一部分演变成“寸”了,除“尊”字外,还有“封”、“射”、“尉”等,小篆新造的“耐”“尋”“導”“辱”“寺”等字也从“寸”。这是因为,“寸”的构意表示法度,周秦的等级制度使法度观念被引进造字,才产生了这种构形的演进。这种变化,是社会变化与人的意识变化的反映,可以从中观察汉字携带的文化信息。

古代汉字的许多字形,有的一直保留到后代,也有的中途死亡,不复再用。这些个体字符的存亡,很多是有文化方面的原因的。仅从形声字来说:

《说文解字·二上·牛部》共45个正篆,1个重文。其中就有5个字是为不同年龄的牛造的,还有12个字是为不同毛色的牛造的,这两部分就占了《牛部》的37%。例如:一岁以下的牛叫“犊”,三岁的牛叫“犙”,四岁的牛叫“牭”……白黑杂毛的牛、白脊的牛、带虎文的黄牛、有黑斑的黄牛等,都有专门的名字。现代只有“犊”还保留来称小牛,“牺牲”转用作其它意义,其他的牛的专名都消失不用了。古代的牛有那么多专门造的字,是因为中国古代牛是驯养的牲畜,有多种用途:既是坐骑,又是耕畜,还是祭品,不同色的牛毛还可以选作旗旄,以为部落的标志。因而“物”字从“牛”从“勿”(勿是旗)。而祭祀时太牢用牛则必须纯色。放牧、役使和祭祀都使牛与人能够近距离接触,这就是当时对牛的年龄和毛色观察特别细致,以致需用不同的命名来分辨的原因。随着这种文化现象的消逝,这些专名不再需要,上述一系列字如其记录的词的词义不再引申,这些字便成为“死字”。《牛部》也有很多字传承为现代常用字,但相当一部分意义随时代和社会的变迁引申出新义或更宽阔的意义了。如:(独)特、牵(就)、(脾气)犟、(物)体、牺牲……字虽从“牛”,意义却与牛没有多大关系了。

再以《车部》字为例。古代实行车战,并以车代步和载重。《说文.车部》字正篆99字,重文8字,也算是一个大部。以车为义符的很多形声字的传承字意义随着时代和社会的变迁而引申。例如:輿(論)、(沒)轍、(生力)軍、(管)轄、輩(分)、輪(換)、(旋)轉、斬(斷)、輔(助)……字从“車”,如不深想,意义都与车的关系很疏远了。

04

汉字分化孳乳反映出的文化信息

汉语的词汇发展,很多是由旧的词中衍生出新词。这种新词的衍生都会伴随着造字。我们把旧词衍生新词推动的造字——也就是从原有字形中分化出新形称作孳乳造字。孳乳造字在受语言推动的同时,还要受到文化的制约。例如:

“腊”字由“猎”孳乳,是一种肉的制法,又是一种祭祀的名字,腊是打猎的捕获物收藏的一种方法。“脍”是一种肉食的制法,由“会”孳乳,这种制法是把肥肉与瘦肉分切而后会合。行路携带的主食物叫“糒”,因“储备(備)”而得名,其字由“备(備)”孳乳。酒酵的“酵”与宣教、教化的“教”同源而同有声符“孝”,反映二者共同的特点——扩展、延伸,酒酵可以在粮食中扩散而制酒,宣教是把道理扩散而以礼乐同化人民。“窗”“囱”都是通风口,“聪”是人通过听闻与外界通达,由此也可以了解,“葱”也是“通”的孳乳字,因为它是叶子像一个中空的管一样的食用菜,这些都有空通之意的字,都是同源分化字,声音也都相近。

字的孳乳轨迹,对确证文化史也有很大的作用。例如,上古“禽”为飞鸟走兽的总称,说明原始人曾有飞鸟、走兽不分的时代,只把自身与动物总体对立。“禽”与“兽”分立,标志着动物分类的开始。《尔雅·释鸟》:“二足而羽谓之禽,四足而毛谓之兽。”“禽”与“擒”同源,“兽”与“狩”同源,这说明,在禽、兽分立的时代,中原尚处在狩猎时期。由“兽”孳乳出“畜”,说明牧养的开始,畜牧与狩猎并存,是烹饪史上获取原料的一大进步。

我们以“陽”的孳乳字來看古人的一些观念:“陽”在宇宙中以太阳为代表。从太阳的特性出发,它孳乳出五组字来:

第一组:“炙热”义——炀、烊、烫等

第二组:“宏大”义——洋、泱等

第三组:“高空”义——扬、翔等

第四组:“长养”义——羊、养、氧等

第五组:“吉祥”义——祥等

我们从这些孳乳字中,看到了古代哲学中的“阴阳对立”思想最早是由对太阳的感受来思考积极的一面,它并不如有些人讲的那样虚玄,而是非常生活化的。至于“阴”,属于消极的那一面,也就是太阳的对立面,当然也可以在人生活的自然宇宙中找到。

汉字的孳乳在形声字中可以找到一些标记,那就是前人所说的“右文说”。古人曾经看到,形声字的有些声符具有提示孳乳字来源的作用,可以用来把同源字联系在一起。这里也举一个例子。我们来系联一部分以“肖”为声符的字。这些字可以分成两组:

第一组是名词:

稍,苗末。禾麦叶末端渐小处称麦稍。

艄,船尾。船尾端渐小处是船艄,所以站在船尾撑船的人叫艄公。

霄,云端。云的最高、最远的顶端,看起来越来越小,所以叫云霄。

鞘,鞭头。皮鞭的顶端细小,称鞭鞘。

梢,树端。树木枝条的末端渐小处称树梢。

这组名词共同的特点是,它们表示的都是在末端逐渐细小的部位。

第二组:

消,水消减。也就是使水渐渐少起来。

销,金消减。也就是经过使金属渐渐消融。

削,用刀使被削的东西渐渐减少。

这组动词共同的特点都是使一种东西渐渐消融或减少。

这两组字都是同源孳乳字,它们共有同一个声符,作为同源的标记。古人发现了这个情况,因为形声字的声符一般都在右边,所以称作“右文”现象。需要注意的是,“右文”现象仅仅在一部分汉字中存在,不能概括为普遍现象。哪些形声字的声符具有示源功能,是要经过论证的,判定这种现象有一些复杂的条件,应当是一种专家行为。但是其中反映出的文化内涵,是十分值得注意的。

05

汉字类聚后反映出的文化信息

把同类的汉字类聚在一起,可以从它们形与义统一的系统中看出文化的观念。以味感字为例,“酸”从“酉”,辛辣的味道写成“”,其中包含酿酒的取象,说明二者都是从酒里体会出来的。“鹹”从“鹵”来自矿物质,“苦”从“草”,来自植物,这两种味道也是从实物中体会出来的。唯有“甘”“甜”从“口”从“舌”,是无味之味,也就是一种经过谐调没有不适之刺激的味感。甘(以及后来孳乳出的“甜”),是本味,原味,入口无刺激,似乎无感觉而实际上是一种舒适感。酸、辣、咸、苦都是别味,入口有刺激感。所谓有调味,指中和多种别味,使其适中,达到“和”的高标准。在五味中,甘与其他四味的总体形成对立,又与其他四味分别对立:甘与是调味的增减因素,加盐则五味均可加浓,调以甘滑则五味均变可淡化。甘与苦是调味的疾缓因素,所以有“甘而不固”、“苦而不入”之说,甘与酸不但表现在调味上,还表现在果实的生熟上。果熟则甜,果生则酸。《春秋繁露》说:“甘者,五味之本”,《淮南子·原道》说:“味者,甘立而五味亭矣”,《淮南子·原道》说:“味者,甘立而五味亭矣”,《庄子·物外》说:“口彻为甘”,正是上述味感字的构形特点表现出的词义系统的反映。在这里,汉字可作为上古中国人分辨五味观念的确证。

酒与中国文化关系至为密切,不论是帝王、贵族还是平民百姓,文人还是武士,鸿儒还是白丁,圣贤还是恶棍,能见于中国古代典籍的,很少有完全与饮酒无涉的。因此,自古以来,人们对饮酒的生理卫生,也颇有一番研究。如果把关于饮酒生理的汉字类聚起来,也可以看出古人对饮酒的一种体验。

每个人的体质对酒的接受能力不同,因此便有“酒量”之说。酒量,每个人不同,所以《论语·乡党》说“唯酒无量”;甚至同一个人在不同的情绪下酒量也有变化,因此又有“酒兴”之说。饮酒无量,因人而异,因兴而异。但《论语》在“唯酒无量”之后还有半句很重要的话,叫作“不及乱”。这使我们明白,“无量”是对整个社会饮酒者总体而言,对每个饮酒的个人,则是“有量”的,这个量,应限制在“不及乱”上。“不及乱”就是“醉”。《说文解字·十四下·酉部》:“醉,卒也。卒其度量不至于乱也。”——“卒”是“终了”“终结”,醉就是每个人所适应的酒量的终极,也就是每个人饮酒达到“不及乱”的生理极限。《说文解字》解释了“醉”字从“卒”的造字意图,也解释了酒醉的确切含义。不过,醉终归是一个模糊概念。在日常生活中,真正能掌握“醉而不乱”这个极限点,往往很难办到。一个“醉”字,已经不能道尽全部的饮酒生理。翻开《说文解字》,可以见到一系列的与醉相关而程度有差异的词:“醉”的同义词是“醺”,“醺”字从“熏”,《毛诗传》说:“熏熏,和悦也。”“熏”的“和悦”义就是“醺”的义源。宋陶谷《清异录》说:穆宗临芳殿赏樱桃,进西凉州葡萄酒,帝曰:“饮此等觉四体融和,真太平君子也。”——“四体融和”,就是对“醺”的“和悦”义的具体形容。饮酒恰到好处,尽兴而不乱,是谓“酣”。《说文解字》:“酣,酒乐也。”段玉裁注引张晏说:“中酒为酣”,《文选·吴都赋》“酣湑半刘”注:“酣,酒洽也。”对“酣”,更明确的解释是《史记·高帝纪》集解所引的应劭注:“不醒不醉曰酣”——酒带给饮者的朦胧感已经袭来,而意识尚存,思维尚清。陆游《石洞酒戏作》所说的“酣酣霞晕力通神”,正谓此境。

酣、醉之后,酒便于人体有害,于心理更为不宜,不成其为享受了:《说文解字》:“酖,乐酒也。”《字林》:“嗜酒为酖。”《诗·鹿鸣》毛传说:“湛,乐之久也。”“湛”即是“酖”的借字。用今天的话说,“酖”就是沉湎于酒。《左传》所说“宴安酖毒,不可怀也”,指所乐非其正而言,可见“酖”非正常之乐,在古代一向是含有贬义的。“酲,病酒也”,《庄子·人间世》:“嗅之则使人狂酲。”司马注:“病酒曰酲。”因酒而呈重病态,是过量无疑。“酗”,是饮酒过量的最激烈表现。《尚书·泰誓中》:“淫酗肆虐”,疏:“酗是酒怒。”《无逸》传:“以酒为凶谓之酗”。以“酗”和“淫”、“肆虐”并称,它的恶劣程度,可想而知。从广义说,“酲”与“酗”也都是“醉”,《左传·昭十二年》说:“去其醉饱过淫之心。”“酲”与“酗”,都是醉之过,达到了“及乱”的地步。《北齐书》记载王纮之说:酒有大乐,亦有大苦。梁陈宣《与兄子秀书》说:“吾尝譬酒犹水也,可以济舟,可以覆舟”。都道出了饮酒的两面,也道出了醉之不可过的道理。

以上二至五节所反映的汉字与文化的关系,用一句话来概括,就是汉字构形及其系统与历史文化有互证的作用,这种互证的作用反映了微观意义上的汉字与文化的关系。

06

汉字作为文化项与其它文化项的关系

从第二个意义来探讨汉字和文化的关系。汉字是社会的创造,也是具有社会约定性质的符号系统,因此,它与社会其它文化项的关系是十分密切的。要讨论汉字和其它文化项的关系,首先要引进社会文化三个层次的理论。钟敬文先生在《民俗文化学发凡》(《钟敬文学术论著自选集》471页)一文中指出:“中华民族的传统文化可以分为三条干流:第一条是上层文化,从阶级上说,它主要是封建地主阶级所创造和享用的文化。第二条是中层文化的干流,它主要是市民文化。第三条干流是下层文化,即由广大农民及其他劳动人民所创造和传承的文化。中下层文化就是民俗文化。”他又说:“从文化根源上讲,三层文化都发源于没有阶级时代的原始文化。它们曾是一个统一体,后来却分化了。”用这个历史唯物的观点来衡量汉字,可以看到汉字发展不同的文化层面:

汉字的酝酿萌芽应在没有阶级的原始社会。而它的发展成形已经是有阶级的时代。汉字的原初状态是三层文化没有分化的时代的反映,它代表全民族的通约。但汉字的第一次整理和较大规模的使用必然是上层社会的宫廷行为。许慎在《说文解字·叙》里把文字的作用归纳为“王政之始,经艺之本”,说明汉字的早期发展是与上层文化同步的。一部汉字发展史证明,汉字的丰富、繁衍与中下层文化密不可分,而汉字的精密、规范、统一却主要是上层文化发展的反映。汉字的起源与发展融汇了中华民族三层文化的创造性,汉字系统中存在的各种现象也是这三层文化综合的反映。清理汉字与不同层次文化的关系,是汉字文化研究的重要的课题。

一部汉字发展史还告诉我们,汉字与其它文化项的关系有直接的关系,也有间接的关系。原始汉字与宗教、生产、生活文化的关系至为密切。到汉字的早期统一时代,它与宗族继承权、分配制度的关系逐渐密切起来。汉代以后,汉字与法律、外交的关系更是密不可分。当汉字走出宫廷,进入市民文化后,一方面是汉字实用性增强引起的构形简化;另一方面却是上层统治者汉字规范意识和行为的增强。汉字是在两种文化的双向影响下发展的。始终影响汉字发展的要素是教育,隶变以后,艺术对汉字具有多方面的、不间断的影响。这两个文化项,成为汉字发展最密切的背景和共进的伴侣。探讨各文化要素推动汉字发展的着力点,弄清各文化要素影响汉字发展的外在现象和内部规律,梳理影响汉字发展各要素使汉字发生变化的综合效应,是汉字与文化研究的主要内容。

我们把第二个意义上的汉字与文化的关系称作宏观意义上的关系。它与上述微观意义上的汉字与文化关系角度虽然不同,却是互相依存、互相补充的。这两方面,大致可以涵盖汉字与文化的全部关系。所以,正确理解汉字,没有中华文化的基础是无法办到的。

07

防止汉字与文化关系问题上认识的误区

一要正确认识汉字构形分析的社会性、系统性带来的客观性。

首先是在解释汉字构形中存在哪些文化内涵时,要防止主观臆测。有人夸大汉字构意的主观性,认为对汉字构性的理据,可以随意解释。这是对文字字意形成的一种误解。应当从两个方面来认识汉字构形理据的客观性:第一,作为表意文字的汉字,在构字时选择的构件和采用的构件功能,具有可解释性,但这种选择时具有社会约定性的,不是个人一厢情愿所能决定的。它所带有的内涵,如果不能被社会大多数人认定,就无法起到交流思想的作用。汉字构形携带的意义,属于社会历史信息而不是个人的思想信息。第二,汉字构形是成系统的,在多数汉字基本定形的时代,构形系统就已经形成,小篆以后,汉字以形声字为主体的构形系统更为严密。构形系统的重要标志是关系的有序性。每一个字都居于其他与之发生关系的字的联系中,如何讲解一个字,要由它的各种关系决定,解释是否正确,要用它的各种关系证明,这些关系制约了对汉字构形理据的解释。例如:“鼻”、“咱”、“息”中的“自”是同一个部件,小篆写作赖蓝,上像鼻子的纹路,下面加注口做背景,“鼻息”的意思,与这些字的理据都有关系。但“首”下的“自”则是趀的整体象形的一部分,与前面的“自”无关,不能用“鼻息”去解释。

还应当说明的是,汉字构形的理据分析是要追溯历史传承的,不能用已经丧失理据或理据重构的现代字样来胡乱解释。例如:“開”“兵”“共”“舆”“興”“具”都有共同的部件,但必须还原到小篆,才能看得清楚:

在小篆里,它们都有共同的部件,表示两只手一起用力或一起把玩。“開”的构形表示用两只手拉开门闩,“兵”的 构形表示用两只手使用兵器,“共”的构形表示用两只手与上面的两只手共同用力,“舆”的构形表示用上下四只手一起抬起轿舆,“興”的构形表示用上下四只手共同将重物举起,“具”的构形表示用两只手操作工具。

从两个例子可以看出,如果我们随意用不正确的理解去解释其中一个字的理据而不顾其他字,结果必然造成讲了一个乱了一串的后果 。

二要正确认识微观汉字对历史文化解释的有限性。

前面说到,汉字可以在不同程度上存留历史文化和造字时人类观念的痕迹,这是汉字的表意性质决定的。这些历史文化信息一般存留在一个或一组汉字的构形理据之中。但是,造字属于不同时代,随着构形和语义的发展演变,各种不同字样的形体中的表意成分也会随着时代发生变化,即使是今天所见的甲骨文,也未必是最早的汉字,每个字样造字或演成的准确时代难以确考,它对历史文化的见证作用就难以作为一种科学的证据,最多可以是一种假说。汉字的构形不是照相,而是一种特征的勾勒,必须有较多的雷同,才能够归纳出一点信息,而且是笼统的信息,想到字形中去找故事,去证明具体的史实,是很难做到的。何况,构形反映出的文化信息,只有在对具体意象的描述时,才能做到;而汉字的构形系统逐渐向形声化发展,一切都渐渐概括、类化,信息量还要逐步减少。对汉字携带历史文化信息求之太过的情况,比比有之。例如,有人以为甲骨文中有很多字是表示阶级斗争的;也有人认为汉字很多字形描述了伯夷叔齐不食周粟的故事;有人说,《说文解字》的《山部》《水部》字中暗含了河图洛书的真意……这些都是无法验证的说法,也违背汉字的实际。夸大汉字对历史文化的解释作用,在例证不足、文献依据不足的情况下,凭着个别的字形,猜测编造似是而非的故事或者附会某一具体史实的做法,是不足取的。

三要正确认识汉字与汉语的辩证关系,区别字的造意和词的实义。

汉字与文化的互证关系与汉语与文化的关系是两个有联系而不同的命题。汉字构形的意图我们称作构意(造意)或造字理据,它的来源是汉语词的一个义项,但文字的造意并不等于词义。例如汉代许慎的《说文解字》中为切合字形而作的训诂,也就是所谓的形训,如果它本身并未在语言中被运用过,只是按照某一义项来解释造字意图,那么,只能称作“字义”而不是“词义”。字意是形象的而词义是概括的。能够用造字意图解释历史文化现象的才是汉字文化。我们以《说文解字》里的数目字为例。这十个数字大致分成三个构形类型:“一二三五十”是一个系统,以横线条为主,辅之以斜线和直线,只有中数“五”和全数“十”有这种辅线,说明这两个数的特殊性。“四六八”是一个系统,它们的形体中都含着一个“八”的形体。“七九”属于借字,自成系统。这里说“四六八”这个双数系统中所含的文化内涵。从“八”说起:

“八,别也,象分别相背之形。”这个训释首先是形训。这里所说的“象分别相背之形”,是对字的形体的描述。这里显示出古人对“八”这个数的诠释——认为一分为二、二分为四、四分为八,八是个位数里多次均分的结果,所以用两个相背的曲线表示这个数穷尽切分的特征。这里蕴藏着古人的数字文化观念是字形显示出来的。古人对数发生的认识是认为“一”最大,其他的数是造分出来的。这与今天抽象数学的观念是不同的,今天数学的理念以一为最小,其他的自然整数是从一开始积累起来的。这里所说的文化观念从概括的语言词汇意义里反映不出来,只有从表意汉字的构形理据里可以得出,所以属于汉字与文化的互证。而这里开掘出的“一分为二”的观念,从大量的文献阐释中也可以得到证明。《庄子》“易以道阴阳”,周易哲学可归约为“阴阳”问题,其实是一种“二元一体”的关系范畴。《说文》:“仁,亲也,从人从二”,也是二元一体阴阳关系的体现。南宋朱熹在说明“理一分殊”时认为“一分为二,节节如此,以至无穷,皆是一生两尔。”《黄帝内经·太素》杨上善注已有“一分为二,谓天地也”的说法……这些记载和双数数字构形的理据是可以互相印证的。只是,汉字的这种关于字形的解释只能证明某种观念是存在的,而不能说明其产生的具体时间,是无法纳入科学的哲学史和思想史的。

正确认识汉字与文化的关系,恰当地处理材料,准确地开掘有意义的现象,不要夸大方寸之间的汉字证明文化的作用,才能避免产生没有根据的荒谬说法。

(作者为北京师范大学文学院教授)

(来源:章黄国学)